De él nunca supe su nombre. Todo empezó la vez que regresé al camino verde de la universidad antes de que anocheciera. No tenía un plan, solo un temblor en el pecho que había empezado desde la mañana y que no pude calmar con nada. El aire olía a hojas húmedas y a sudor de los estudiantes que habían pasado todo el día en el campus. Ese olor se me pegó a la camisa y me abrió la respiración. En el bajo vientre apareció una tibieza discreta, un movimiento de la sangre buscando abrirse paso, una sensación leve que apenas rozaba la piel desde dentro y que pedía quedarse un momento más.

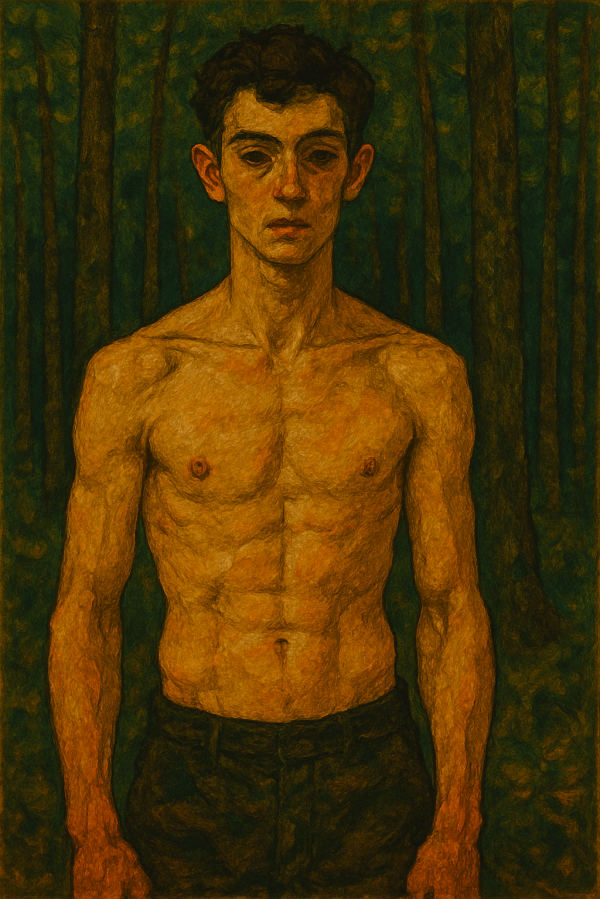

Lo vi apenas doblé la primera curva del sendero. Estaba de pie en el sitio donde la luz caía en un ángulo preciso, extendiéndose sobre su pecho. La piel morena clara recibía ese brillo con una suavidad que me obligó a bajar el paso. Su respiración lenta hacía que la luz avanzara y retrocediera sobre él, revelando el músculo marcado, la forma exacta en que sus pezones se alzaban con una tensión mínima. Me quedé mirando ese vaivén luminoso, atrapado por cada pulsación de la luz sobre su pecho. Sentí la sangre reunirse en el bajo vientre, un oleaje tibio, lento, que me empujó medio paso hacia él, atraído por la manera en que su piel retenía la tarde, como si la luz quisiera quedarse ahí un segundo más antes de deslizarse.

Avancé otro paso, siguiendo sin querer el ritmo de su respiración, cuando él levantó la mano y cubrió su pecho. No fue brusco; fue un gesto exacto, que colocó su palma sobre la piel iluminada justo antes de que yo pudiera acercarme más. La luz, al encontrarse con esa mano, se quebró un instante sobre los dedos y luego cayó a un costado, desplazada. Me detuve de inmediato. El cuerpo entendió la frontera incluso antes que yo. Él no retrocedió, pero la distancia quedó sellada, y en mi abdomen quedó un pulso caliente que no encontró salida.

Regresé al día siguiente, completamente limpio. Fui directo de casa al camino verde, aún con el olor del jabón fresco y una capa tenue de perfume que elegí pensando que el sudor del día anterior lo había incomodado. Caminé con el pecho abierto, la ropa ligera sobre la piel, y al verlo de pie en el mismo tramo de luz, la respiración se me abrió de inmediato. Me acerqué confiando en esa pulcritud nueva, pero él no cambió nada en su postura. La luz no se movió sobre su pecho. Sus ojos no buscaron los míos. Mi limpieza, mi intento de presentarme radiante, no alteró ni un milímetro del espacio que él guardaba. Pasé frente a él con una calma fingida, y mientras me alejaba ya imaginaba otras formas de ser visto.

Los días siguientes llegué distinto cada tarde. Una vez abrí la camisa apenas lo suficiente para dejar ver el inicio del pecho, humedeciendo la tela antes de entrar al camino verde para que se pegara al músculo cuando la luz lo tocara. Otra tarde aflojé el pantalón para mostrar mejor mis piernas, tensando el paso justo al cruzar por su lado. Probé también un suspensorio bajo la ropa, levantando mis glúteos con un ajuste que me hacía sentir el cuerpo más vivo, más dispuesto. Caminaba lento, dejando que ese nuevo contorno marcara mi ritmo. Otro día intenté la mirada: sostenida apenas un momento, limpia, abierta. Y también la sonrisa leve, esa que nace y se pliega antes de hacerse evidente. Ninguno de esos gestos movió su postura. Él seguía de pie bajo la luz, y yo pasaba frente a su pecho como quien cada tarde ofrece una versión distinta de sí mismo, esperando que una, al menos una, encuentre un punto de entrada.

Llegué una tarde sin nada que ofrecer. No llevaba perfume, ni camisa abierta, ni postura pensada. Solo el peso de un día que me había ido apagando desde la mañana, dejándome la respiración corta y los hombros caídos. Crucé el camino verde con un ritmo cansado, casi torpe. Cuando lo vi, la luz descendía sobre su pecho en un tono más oscuro, más pesado, como si también a él la tarde lo estuviera cerrando. Me acerqué sin intención de seducir. Y entonces ocurrió algo distinto: no cubrió su pecho, no tensó la piel, no marcó distancia. Alzó la mano solo para apartar la luz de sus ojos, y en ese gesto dejó un espacio abierto frente a su cuerpo, un espacio que no había existido antes. Sentí que reconocía algo en mí, quizás la tristeza y ese reconocimiento encendió un calor inesperado en el bajo vientre, una corriente tibia que me sostuvo de pie. El simple hecho de ese espacio empezó a aflojar la pesadez del día.

Me acerqué sin pensar. Solo avancé hacia ese hueco de luz que él había dejado abierto. Cuando estuve lo bastante cerca, el calor de su pecho me envolvió la cara y me detuvo el aliento. Su olor, más denso que cualquier recuerdo, mezclaba piel tibia, sudor leve y una nota salina que me abrió el estómago en un pulso rápido. Él no se movió. No cerró el cuerpo. Me recibió con una quietud que contenía más deseo que un gesto abierto. Apoyé la frente en su pecho y sentí la vibración leve bajo mi contacto, un temblor que le subió por el torso hasta rozarme la boca. Su respiración descendió por mi mejilla, lenta, firme, entrando por mi cuello como una corriente que arrastraba la tristeza del día y la empujaba hacia abajo, hacia la tibieza que crecía entre mis piernas. La luz que quedaba se hundía en su piel, y cada latido suyo contra mi frente me abría un poco más, invitándome a acercarme hasta encontrar su pezón.

La luz terminó de caer antes de que pudiera apartarme. El camino verde, que un momento antes respiraba en tonos vivos, empezó a oscurecerse desde los bordes, como si la tarde se retirara hacia algún sitio sin nombre. Ese oscurecimiento avanzó rápido, subiendo por los troncos, absorbiendo el brillo del suelo, trepando hasta alcanzarnos. Él respiró más hondo justo cuando el último resto de luz se hundió en su pecho, dejando apenas un resplandor tenue sobre la piel. Entonces levantó la mano y la apoyó en mi hombro: un gesto firme, cálido, que marcó el final sin romper nada. Me separé despacio, sintiendo cómo su calor se mezclaba con la oscuridad creciente, y en cuanto dejé de tocarlo, el camino entero se volvió sombra. Él inclinó la cabeza y dio un paso hacia esa negrura recién formada; su cuerpo se fundió con ella como si la noche lo hubiera estado esperando.

Caminé de regreso por el camino. La oscuridad recién caída tenía un olor más frío, pero en mi interior quedaba el calor que me había sostenido contra su pecho, un resto de esa corriente que me atravesó y que seguía moviéndose por dentro con una suavidad inesperada. El peso del día ya no estaba donde lo había sentido; algo en mí se había aflojado, como si el cuerpo hubiera encontrado un cauce para vaciarse sin quebrarse. Avancé despacio, respirando ese alivio tenue, que no sabía si le pertenecía a él o al silencio que dejó al irse. Cuando llegué al borde del campus, el aire volvió a oler a noche común, pero la piel todavía tibia guardaba un gesto suyo: una forma de quedarse sin estar. Después de esa tarde nunca lo volví a ver.